|

Morte a Franz, viva Oberdan!

Morte a Franz, viva Oberdan!

Le bombe, le bombe all’Orsini,

il pugnale, il pugnale alla mano

a morte l’austriaco sovrano

e noi vogliamo la libertà.

Morte a Franz, viva Oberdan!

Morte a Franz, viva Oberdan!

Vogliamo formare una lapide

di pietra garibaldina;

a morte l’austriaca gallina,

e noi vogliamo la libertà.

Morte a Franz, viva Oberdan!

Morte a Franz, viva Oberdan!

Vogliamo spezzare sotto i piedi

l’odiata austriaca catena;

a morte gli Asburgo-Lorena,

noi vogliamo la libertà.

Morte a Franz, viva Oberdan!

Morte a Franz, viva Oberdan!

Morte a Franz, viva Oberdan!

Anonimo

1882 circa

Adottato dai Repubblicani di Ancona fin dal 1882, i

personaggi citati in questo brano di autore ignoto sono

Felice Orsini e Guglielmo Oberdan. Due personaggi, due

attentatori alle tiranniche “corone” d’Europa.

Felice Orsini, nato a Meldola il 10 dicembre 1819,

figlio di un carbonaro, nel 1858 compie il suo gesto

attentando alla vita dell’Imperatore di Francia

Napoleone III. Era stato con Mazzini per tutto il

periodo della Repubblica romana e ancora dopo fino al

‘54, quando gli austriaci l’avevano arrestato in

Ungheria e rinchiuso nel castello di Mantova.

Successivamente però, con Mazzini aveva rotto. Voleva

avvicinarsi a Cavour, a cui aveva anche scritto una

lettera. Era anche conosciuto per via delle Memorie

pubblicate in Inghilterra. Nel libro rivolgeva

critiche molto aspre a Mazzini e dichiarava la sua

disponibilità a collaborare con il governo piemontese

nella eventuale guerra contro l’Austria. Conosciuto da

tutte le polizie d’Europa, gli austriaci lo avevano

catturato nel ’54, poco dopo il secondo moto della

Lunigiana e la cospirazione in Valtellina. Ma i primi a

mettergli le manette erano state le guardie pontificie

nel ’44. Poi, aveva svolto mansioni importanti nella

Repubblica romana: era stato incaricato di metter fine

agli eccidi e ai pestaggi con cui i patrioti si

vendicavano delle angherie subite dai sanfedisti. Era

stato mandato ad Ancona come commissario, quindi aveva

partecipato alla difesa di Ascoli, alla ritirata su

Spoleto, ai combattimenti della capitale. Era stato

anche con Manin nella famosa sortita di Mestre che costò

agli austriaci un centinaio di morti. E poi, nel 1856

c’era stata la fuga dal castello di Mantova, forse

la sua impresa più clamiorosa dato che pareva

impossibile scappare dal castello. Infine l’attentato a

Napoleone III, la sera del 14 gennaio 1858. Vi era

allora una corrente di pensiero, anche tra i non

mazziniani, secondo la quale il perno del sistema

reazionario nel mondo era Napoleone III. Lo pensava

anche Marx, che, quando Napoleone aveva vinto le

elezioni presidenziali, aveva detto che tornavano a

regnare in Francia sia i Borboni che gli Orléans. Orsini,

che aveva organizzato una società segreta, “I Figli

della Patria”, pensava che alla morte di Napoleone III i

popoli soggetti d’Europa si sarebbero “levati” per

“darsi l’un l’altro la mano”, per “mettere in atto ciò

che vuole la solidarietà delle nazioni”. Era convinto

che bisognasse “aspettare operando”, cioè approfittare

“delle modiche libertà del Piemonte, per ispargere nelle

vicine contrade, soggette al dispotismo, i lumi, i mezzi

della propaganda rivoluzionaria”. Intanto però credeva

anche che non sarebbe stato inutile liberarsi del

“despota… che tiene compressa con una mano di ferro

l’Europa intiera”. Ecco perciò l’idea dell’attentato.

Orsini e i suoi compagni agirono quando Napoleone e

l’imperatrice Eugenia intervennnero a una prima

dell’Opéra. Tre bombe lanciate sotto la carrozza

esplosero simultaneamente. Lo scoppio spense tutti i

lampioni a gas. Nell’oscurità, tra i nitriti dei cavalli

morenti e il panico della folla si contarono quattro

morti e 104 feriti tra la scorta e il pubblico. Quattro

feriti erano gravissimi e spirarono pochi giorni dopo.

Dunque, otto morti in tutto. L’imperatore e

l’imperatrice, con l’abito bianco insanguinato,

sortirono illesi. Il processo ad Orsini si trasformò in

un formidabile atto d’accusa all’Austria, ripreso dalla

stampa di tutta europa. Orsini, assolutamente pentito

del suo gesto, scrisse una lettera all’imperatore e il

suo avvocato, che era il grande Jules Favre, ottenne il

permesso di leggerla in aula. La lettera diceva: “Sire,

sta oggi in poter vostro di fare l’Italia indipendente o

di tenerla schiava dell’Austria e di ogni specie di

stranieri. Intendo io forse con questo che il sangue dei

francesi sia sparso per gli italiani? No: eglino non vi

domandano ciò; essi chiedono che la Francia non

intervenga contro di loro: essi chiedono che la Francia

non permetta che alcuna nazione intervenga nelle future

e forse imminenti lotte dell’Italia contro l’Austria ...

Non disprezzi la Maestà Vostra Imperiale le parole di un

patriota che sta sul limitare del patibolo: renda

l’indipendenza alla mia patria e le benedizioni di 25

milioni di abitanti la seguiranno dovunque”.

Hubner, l’ambasciatore austriaco in Francia, annotò nel

suo diario che la corte d’assise aveva “trasformato

l’assassino in un martire politico” e che il difensore

di Orsini aveva fatto “un discorso tutto politico da

capo a fondo, in favore dell’Italia libera e contro

l’Austria”. Aggiungeva poi che “l’imperatrice aveva

perduto la testa per lui, e non faceva che piangere e

invocare, per salvare la vita di questo miserabile, la

clemenza di suo marito”. Il modo in cui era stato fatto

il processo, con la lettura pubblica della lettera di

Orsini, gli sembrava uno scandalo inaudito. Orsini fu

condannato alla ghigliottina, benché Napoleone lo

volesse graziare. Sentiva adesso una simpatia fortissima

per il rivoluzionario, ma i suoi ministri glielo

impedirono con forza. Così il 13 marzo, insieme con

Pieri, salì al patibolo. Era assolutamente calmo. Gridò

“Viva la Francia! Viva l’Italia!”. Prima di morire,

aveva scritto un’altra lettera a Napoleone. Diceva: “

Fra poche ore io non sarò più: però prima di dare

l’ultimo respiro vitale, voglio che si sappia, e il

dichiaro con quella franchezza e coraggio che sino ad

oggi non ebbi mai smentiti, che l’assassinio sotto

qualunque veste e’ s’ammanti non entra ne’ miei

principi, abbenché per un fatale errore mentale io mi

sia lasciato condurre ad organizzare l’attentato del 14

gennaio. No, l’assassinio politico non fu il mio

sistema, e il combattei esponendo la mia vita stessa,

tanto cogli scritti quanto co’ fatti pubblici, allorché

una missione governativa mi poneva in grado di farlo. E

i miei compatrioti anziché riporre fidanza nel sistema

dell’assassinio, lungi da loro il rigettino, e sappiano

per voce stessa di un patriota che muore, che la

redenzione loro deve conquistarsi coll’abnegazione di

loro stessi, colla costante unità di sforzi e di

sacrifizi, e coll’esercizio della virtù verace: doti che

già germogliano nella parte giovane e attiva de’ miei

connazionali, doti che sole vorranno a fare l’Italia

libera, indipendente, e degna di quelle glorie onde i

nostri avi la illustrarono. Muoio, ma mentre che il

faccio con calma e dignità, voglio che la mia memoria

non rimanga macchiata da alcun misfatto. Quanto alle

vittime del 14 gennaio, offro il mio sangue in

sacrificio, e prego gli italiani che fatti un dì

indipendenti diano un degno compenso a tutto coloro che

ne soffrirono danno”.

Nella popolare radicalità della canzone di ignoto, che

non tiene conto delle pieghe complesse della storia,

l’accenno alla figura di Orsini assume i contorni

contraddittori di un pericoloso idealista, pronto a

commettere atti violenti pur di portare a compimento i

propri fini politici. Ciò nonostante l’impresa di Orsini,

ricordata a Imola da una lapide e da una via, fu

idealizzata in Romagna e nelle Marche come un atto di

eroismo estremo e di profondo amore patrio e la sua

condanna fu pianta come un “sacrificio” e un “martirio”,

dimenticando che la morte procurata ad un proprio simile

(soprattutto se innocente) non può mai assurgere ad atto

di valore e non tenendo conto delle ultime sue nobili e

accorate lettere.

Ma

nella canzone il vero protagonista è il Massone

Guglielmo Oberdan insieme alla questione delle terre

“irredente”, ancora sotto il giogo dell’Austria.

Guglielmo Oberdank, triestino irredentista, trascorre la

sua breve vita – era nato il 2 febbraio 1858 - lottando

per gli ideali repubblicani e libertari. Dopo gli studi

medi nella città natale, nel 1877 si trasferì a Vienna

dove iniziò gli studi di ingegneria ma, richiamato alle

armi l’anno successivo, rimandò al suo colonnello divisa

e baionetta, con le parole “Il mio sangue non è per

voi”, fuggendo a Roma dove frequentò l’università

svolgendo contemporaneamente un’intensa attività

irredentista. Dal 1879 al 1882, la santa causa

dell’irredentismo doveva attraversare giorno per giorno

un nuovo lutto ed una nuova amarezza. Sulla fine del

1879 si spegneva l’anima del partito con la morte del

generale Giuseppe Avezzana, membro del Consiglio

dell’Ordine del Grande Oriente d’Italia alla Costituente

di Roma del 1872. Ai primi del 1881, falliva un nuovo

disegno di sconfinamento in territorio austriaco a cui

dovevano partecipare Ricciotti e Menotti Garibaldi e al

quale si sussurrava prestasse il proprio consenso lo

stesso Giuseppe Garibaldi. Lo stesso Garibaldi, ‘Primo

Massone d’Italia’ e dal 1872 Gran Maestro Onorario a

vita del Grande Oriente d’Italia, nel marzo da Napoli

lanciava con la sua firma e con le sue istruzioni

numerosi proclami per un prossimo movimento, dicendo che

nell’ultima guerra che sarebbe stata combattuta contro

l’austriaco avrebbe preso parte anche lui con qualunque

mezzo. Ma il 20 maggio ogni speranza in un consenso

della Nazione ad una qualsiasi riscossa contro

l’Austria, falliva. In quel giorno l’Italia firmava il

primo trattato della Triplice Alleanza. Tredici giorni

dopo questo avvenimento, Giuseppe Garibaldi, il creatore

di Eroi, l’immortale vincitore di cento battaglie, la

grande gloria d’Italia, si spegneva nella sua romita e

prediletta isola di Caprera, e la fulminea morte di lui,

suscitò anche nelle anime più giovani tutto il fascino e

la santa poesia dell’entusiasmo per l’epopea

garibaldina. La scomparsa di Giuseppe Garibaldi, non

solo doveva segnare la fine di ogni tentativo

irredentista a mano armata, ma altresì il principio di

una nuova era di persecuzioni per gli Italiani soggetti

disgraziatamente all’Austria. A Roma, l’11 giugno furono

celebrati solenni funerali, e l’onore di portare la

bandiera di Trieste, toccò ad Oberdan, e quando il

corteo passò davanti a piazza Colonna, egli alzò il

capo. Sui balconi del Palazzo Fiano erano l’ambasciatore

austriaco ed il personale dell’Ambasciata. Guglielmo

emise un grido, che nel silenzio parve un ruggito, e

levando in alto la bandiera, la scosse vigorosamente

come per una sfida ed una minaccia. I balconi

dell’Ambasciata, in un batter d’occhio rimasero deserti.

Guglielmo Oberdan ed i suoi amici vivevano ancora in

quella calda atmosfera, dove si pensava che solo un

richiamo, un grido, un esempio, potessero bastare a

suscitare milioni di petti; là dove si era

indubitatamente certi che il sangue versato dovesse

necessariamente fruttificare nel presente o

nell’avvenire. Non vi era dunque bisogno di un piano

positivo e determinato; l’importante era: incominciare

ad agire! Oberdan infatti, si era in quelle ultime

settimane affaccendato ad accordarsi cogli amici

repubblicani e irredentisti d’Italia; aveva corrisposto

cogli amici di Trieste per una insurrezione popolare, ma

partiva senza nulla avere definito nel suo pensiero,

salvo questo: “di agire, anzi di reagire; il come e il

quando, sarebbero dipesi dalle circostanze”. Nel

settembre del 1882, in occasione di una visita che

l’imperatore Francesco Giuseppe si accingeva a compiere

a Trieste, per il quinto centenario della così detta

“dedizione” della città agli Asburgo, Oberdan partì per

la città natale, insieme all’istriano Donato Ragosa, con

l’intenzione di compiere un attentato contro di lui.

Vuole attirare l’attenzione dell’Europa sulla questione

Italiana con un gesto eclatante e al contempo stesso

diretto contro uno dei massimi oppositori delle idee

libertarie. Prima però scrisse, in caso di catastrofe,

un bellissimo testamento politico:

Ai fratelli italiani,

Vado a compiere un atto solenne e importante.

Solenne, perché mi dispongo al sacrificio; importante, perché darà i

suoi frutti.

È necessario che atti simili scuotano dal vergognoso torpore l’animo dei

giovani – liberi e non liberi –.

Già da troppo tempo tacciano i sentimenti generosi, già da troppo tempo

si china vilmente la fronte ad ogni specie d’insulto

straniero. I figli dimenticano i padri il nome italiano

minaccia di diventar sinonimo di vile o d’indifferente.

No, non possono morire così gl’istinti generosi!

Sono assopiti, e si ridesteranno.

Al primo allarme correranno i giovani d’Italia – correranno coi nomi dei

nostri Grandi sul labbro – a cacciare per sempre da

Trieste e da Trento l’odiato straniero che da tanto

tempo ci minaccia e ci opprime. Oh, potesse questo mio

atto condurre l’Italia a guerra contro il nemico! Alla

guerra, sola salvezza, solo argine che possa arrestare

il disfacimento morale, sempre crescente della gioventù

nostra.

Alla guerra, giovani, finché siamo ancora in tempo di cancellare la

vergogna della presente generazione, combattendo da

leoni.

Fuori lo straniero: E vincitori e forti ancora del

grande amore della patria vera, ci accingeremo a

combattere altre battaglie, a vincere per la vera idea,

per quella che ha spinto mai sempre gli animi forti alle

cruenti iniziative, per l’idea repubblicana.

Prima indipendenti, poi liberi.

Fratelli d’Italia! Vendicate Trieste e vendicatevi!

Settembre 1882.

Tradito da una spia e trovato in possesso di due bombe

“all’Orsini”, fu arrestato. Tre interminabili mesi durò

la sua prigionia; tre mesi di strazi e di ansie dovette

vivere, ora per ora, nel fondo d un carcere. Rinchiuso

nella sua segreta, fu morto per il mondo; non vide più

nessuno, ed in tutto quel periodo ebbe la saldezza

sublime del martire. Condannato a morte sulla forca,

alla lettura della sentenza egli sorrise, e fissando sui

giudici i suoi occhi azzurri e sereni, con ferma e

squillante voce, gridò loro in faccia: Grazie! La madre

disperata, impetrò a Vienna, ma invano, la grazia

sovrana; e la invocò pure il nostro massimo poeta, il

Carducci. Il poeta dell’umanità Victor Hugo, cosi

telegrafava all’imperatore: “La pena di morte è abolita

per ogni uomo incivilito. La pena di morte sarà

cancellata dai codici del ventesimo secolo. Sarebbe

bello praticare fin d’ora una legge dell’avvenire.”

Dopo

che Francesco Giuseppe aveva rifiutato la grazia, il

contegno del martire durante la notte e durante i

lugubri preparativi, apparve di una tranquillità stoica.

Nel silenzio tragico il condannato con la sua voce

giovanile e serena, cantava patriottiche canzoni, mentre

la soldatesca croata, sghignazzando lo insultava. Salì

sul patibolo, esclamando con voce ferma: “ Muoio

contento, perché spero che la mia morte, gioverà a

riunire la mia cara Trieste alla madre patria.” Gli fu

imposto di tacere, si ordinò ai tamburi di coprirne col

rullo la voce. Guglielmo, a capo scoperto e con il petto

mezzo ignudo; senza opporre alcuna resistenza, porse

egli stesso le mani incrociate per farsele legare con

uno spago, e col capestro intorno al collo, volle ancora

gridare per l’ultima volta: “Viva Trieste libera! Viva

l’Italia! Viva l’It...”. Quel grido, convulsamente

lacerato dalla stretta implacabile, doveva poi

ripercuotersi nell’anima e sulle labbra di tutto un

popolo. Era il 20 dicembre 1882, aveva solo 24 anni.

Scriverà quel giorno Gosuè Carducci, membro della

Rispettabile Loggia Felsinea di Bologna: “Morto

santamente per l’italia terrore ammonimento / rimprovero

ai tiranni di fuori ai vigliacchi di dentro”. E ancora

questi versi profetici:

No. Guglielmo Oberdan non è un condannato.

Egli è un confessore ed un martire della Religione della

Patria.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

giorni migliori – e verranno, e la bandiera d’Italia

sarà piantata su ’l grande arsenale e su i colli di San

Giusto –, a giorni migliori, l’apoteosi.

Ora silenzio.

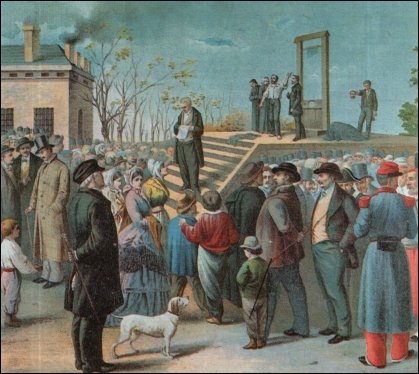

Felice

Orsini al patibolo

(Museo del Risorgimento di Roma)

Guglielmo Oberdan

|